पलाश के फूलों से होली खेलने का लुफ्त ही कुछ और होता है मगर अब न पलाश है और न ही वो लुफ्त| होली पर सब्जिओ और वनस्पतियो से रंग बनाकर होली खेलने की परम्परा थी| वक़्त बदला और रासायनिक रंगों के गुबारों ने होली के माहौल में दहशत सी फैला दी| अखबारों और पत्रिकाओ में होली खेलने के टिप्पस छपने लगे| होली के दिन शरीर पर तेल लगाकर निकलो!

पलाश के फूलों से होली खेलने का लुफ्त ही कुछ और होता है मगर अब न पलाश है और न ही वो लुफ्त| होली पर सब्जिओ और वनस्पतियो से रंग बनाकर होली खेलने की परम्परा थी| वक़्त बदला और रासायनिक रंगों के गुबारों ने होली के माहौल में दहशत सी फैला दी| अखबारों और पत्रिकाओ में होली खेलने के टिप्पस छपने लगे| होली के दिन शरीर पर तेल लगाकर निकलो!

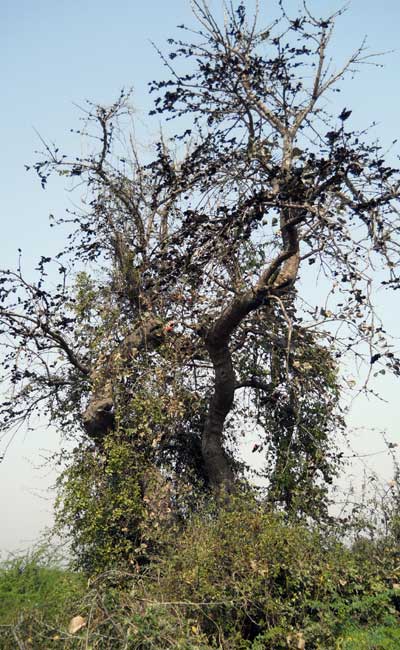

कमाल है भाई, होली भी बचते बचाते खेले तो क्या खेले| फर्रुखाबाद में भी कभी कुदरती रंगों से होली खेलने का शौक देखने को मिलता था| बढ़पुर में ही हैवतपुर गढ़िया से चंद आगे पलाश के जंगल होते थे| इन वृक्षों से फूल एकत्रित कर पानी में भिगोये जाए थे और होली खेलने के लिए केसरिया रंग तैयार हो जाता था| जमुनी रंग जामुन सहेज कर बनाया जाता था| पीले रंग के लिए हल्दी और पिसी मेहदी का इस्तेमाल होता था| अब ये वृक्ष ख़त्म हो रहे है| नयी पीड़ी में इसके शौक का चलन भी घटा है| अब तो होली का मतलब पैकेट वाले रासायनिक रंग और शराब का पौवा| न पलाश का फूल और न कई घंटे घोटी गयी भांग और बादाम की ठंडाई| पलाश को टेसू या ढाक भी बोलते है| होली के समय तक पूरे जंगल में लाल फूलो की चादर बिछी होती थी| मगर इस वर्ष नहीं है| नगरपालिका के नाले का गन्दा पानी इस जंगल में घुस गया| समय से फूल खिल नहीं पाए और सारा जंगल जर्जर सा दिखता है| इस जंगल में वृक्ष भी कट रहे है| वन विभाग के चौकीदारों की बलिहारी है चंद सालो के बाद सब कुछ सफाया हो जायेगा|

उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है पलाश

पलाश, टेसू या ढाक का वृक्ष भारत के सुंदर फूलों वाले प्रमुख वृक्षों में से एक है, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य पुष्प है और इसको भारतीय डाकतार विभाग द्वारा डाकटिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय साहित्य और संस्कृति से घना संबंध रखने वाले इस वृक्ष का चिकित्सा और स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। वसंत में खिलना शुरू करने वाला यह वृक्ष गरमी की प्रचंड तपन में भी अपनी छटा बिखेरता रहता है। जिस समय गरमी से व्याकुल हो कर सारी हरियाली नष्ट हो जाती है, जंगल सूखे नज़र आते हैं दूर तक हरी दूब का नामों निशान भी नज़र नहीं आता उस समय ये न केवल फूलते हैं बल्कि अपने सर्वोत्तम रूप को प्रदर्शित करते हैं। ऋतुराज वसंत के स्वागत का प्रमुख श्रेय लाल रंग से आवृत्त पलाश वृक्ष को ही जाता है।

बसंत की पहचान पलाश के खिले फूलो से ही होती थी| सुहाना मौसम और ललामी लिए ये जंगल चांदनी रात में जंगल में लगी भयंकर आग का माहौल पैदा करते थे| पलाश के पत्ते दोने और पत्तल बनाने के काम आते है| ढाक के पत्ते पर मटके की बर्फ खाने का अपना ही लुफ्त शहरी उतहया करते थे तो गाँव देहात में इसके ताजे हरे पत्तो की पत्तल पर दावते उड़ाने का दौर भी रेडीमेड पत्तलों ने हवा कर दिया|

पलाश/टेसू या ढाक के फूलो की एक व्यथा भी है| ये फूल केवल डाल पर खिलते है और फिर नीचे गिर कर ख़त्म हो जाते है| इनका जीवन पर पेड़ और डाल तक सीमित है| इस पेड़ की लकड़ी तो हवन जैसे पुनीत कामो में इस्तेमाल होती है मगर इसका पुष्प कहीं सजता नहीं दिखाई पड़ता| बेचारा पलाश का फूल एक साल तक फागुन आने का इन्तजार करता है और होली में गोरी के तन चूने को मचलता है मगर अफ़सोस ये है रासायनिक रंगों ने इस पुश कि इस अभिलाषा को भी दफ़न कर दिया है|

—————–

हम पलाश के फूल,सजे ना गुलदस्ते में

खिल कर महके,सूख,गिर गये,फिर रस्ते में

वृक्ष खाखरे के थे ,खड़े हुए जंगल में

पात काम आते थे ,दोने और पत्तल में

जब बसंत आया,तन पर कलियाँ मुस्काई

खिले मखमली फूल, सुनहरी आभा छाई

भले वृक्ष की फुनगी पर थे हम इठलाये

पर हम पर ना तितली ना भँवरे मंडराये

ना गुलाब से खिले,बने शोभा उपवन की

ना माला में गुंथे,देवता के पूजन की

ना गोरी के बालों में,वेणी बन निखरे

ना ही मिलन सेज को महकाने को बिखरे

पर जब आया फाग,आस थी मन में पनपी

हमें मिलेगी छुवन किसी गोरी के तन की

कोई हमको तोड़,भिगा,होली खेलेगा

रंग हमारा, भिगा अंग गोरी के देगा

तकते रहे राह ,कोई आये, ले जाये

बीत गया फागुन, हम बैठे आस लगाये

पर रसायनिक रंगों की इस चमक दमक में

नेसर्गिक रंगों को भुला दिया है सबने

जीवन यूं ही व्यर्थ गया,रोते.हँसते में

हम पलाश के फूल,सजे ना गुलदस्ते में

कैसे और क्या होता है पलाश

पलाश (परसा, ढाक, टेसू या किंशुक) एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके आकर्षक फूलो के कारण इसे “जंगल की आग” भी कहा जाता है। प्राचीन काल ही से होली के रंग इसके फूलो से तैयार किये जाते रहे है। भारत भर मे इसे जाना जाता है। एक “लता पलाश” भी होता है। लता पलाश दो प्रकार का होता है। एक तो लाल पुष्पो वाला और दूसरा सफेद पुष्पो वाला। लाल फूलो वाले पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। सफेद पुष्पो वाले लता पलाश को औषधीय दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक दस्तावेजो मे दोनो ही प्रकार के लता पलाश का वर्णन मिलता है। सफेद फूलो वाले लता पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा है जबकि लाल फूलो वाले को ब्यूटिया सुपरबा कहा जाता है।

नाम और प्रकार

विभिन्न भाषाओं में पलाश को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी में टेसू, केसू, ढाक या पलाश, गुजराती में खाखरी या केसुदो, पंजाबी में केशु, बांग्ला में पलाश या पोलाशी, तमिल में परसु या पिलासू, उड़िया में पोरासू, मलयालम में मुरक्कच्यूम या पलसु, तेलुगु में मोदूगु, मणिपुरी में पांगोंग, मराठी में पलस और संस्कृत में किंशुक नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा का शब्द पलाश दो शब्दों से मिलकर बना है- पल और आश। पल का अर्थ है मांस और अश का अर्थ है खाना। अर्थात पलाश का अर्थ हुआ ऐसा पेड़ जिसने माँस खाया हुआ है। खिले हुए लाल फूलों से लदे हुए पलाश की उपमा संस्कृत लेखकों ने युद्धभूमि से दी है। इसका ब्यूटिया नाम १८वीं सदी के वर्गिकी के एक संरक्षक ब्यूट के अर्ल जोहन की स्मृति में रखा गया था। मोनोस्पर्मा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक बीज वाला।

एक “लता पलाश” भी होता है जिसके दो प्रकार होते हैं। एक तो लाल पुष्पों वाला और दूसरा सफेद पुष्पों वाला। सफेद पुष्पो वाले लता पलाश को औषधीय दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक दस्तावेजो मे दोनो ही प्रकार के लता पलाश का वर्णन मिलता है। एक पीले पुष्पों वाला पलाश भी पाया जाता है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा है। ब्यूटिया सुपरबा और ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा नाम से इसकी कुछ अन्य जतियाँ भी पाई जाती हैं।

पत्ते और उनकी बनावट

पत्ते बड़े और तीन की संख्या में एक ही वृंत पर निकलते हैं। (इसी से हिंदी का मुहावरा- ढाक के तीन पात निकला है।) वृंत लगभग १०-१५ सेमी लंबा होता है। ये पत्ते सामने से गोल, ऊपर की ओर रोम रहित, पतले चिकने, मजबूत और त्रिकोणाकार होते हैं। नीचे की ओर इनमें नसें देखी जा सकती हैं। आकार लगभग १२ से १५ सेमी होता है। दिसंबर से जनवरी इसके पतझड़ का समय होता है। इस समय इसकी भूरी टेढीमेडी डालों को बिना पत्तों के देखा जा सकता है।

फूल और उसके अंग

पलाश की कलियाँ कलियाँ काले – भूरे रंग की घनी और मखमली होती हैं और इनके बाह्यसंपुट का रंग जैतून की तरह हरे रंग से लेकर भूरे रंग तक अनेक छवियों में दिखाई देता है। इनकी त्वचा मखमली होती है। पूरी तरह से खिलने के बाद लाल नारंगी रंग का छत्र पूरे पेड़ को ढँक लेता है। इस समय यह पेड़ अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ दिखाई देता है। ये गंधहीन फूल, १५ सेमी लंबी लंबे हरे वृंतों के सिरे पर गहरे हरे मखमली प्यालेनुमा कठोर पुटकों पर घने लाल गुच्छों में खिलते हैं और दो गहरे विपरीत रंगों की आकर्षक छटा बिखेरते हैं। इनका रंग लाल नारंगी या पीला तथा आकार लगभग २ इंच का होता है। प्रत्येक फूल में पाँच पंखुरियाँ होती हैं। दो सामान्य पंखुरियाँ जो जोड़कर बनी एक चौड़ी पंखुरी (बैनर या स्टैंडर्ड), दो छोटी पंखुरियाँ (विंग्स) और एक तोते की चोंच जैसी लंबी घूमी हुई पंखुरी (कील) जिसके कारण इसे संस्कृति में किंशुक (हिंदी में अर्थ- क्या यह तोता है?) कहा जाता है। फूल फरवरी से आना शुरू हो जाते हैं और अप्रैल तक बने रहते हैं। पत्रविहीन डालों पर लाल नारंगी रंग के समूह में खिले हुए इनके घने गुच्छे दूर से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं मानो जंगल में आग लगी हो।

इसका पुष्पदल, लाल-नारंगी रंग का, आकार में लंबा, बाहरी ओर रेशमी रजत रोम वाला होता हैं। दो पुंकेसर आपस में जुड़े होते हैं और पराग कोश एक समान होते हैं। पुंकेसर की इस खास संरचना को द्विसंघी पुंकेसर कहा जाता है। इस विशेष गुण के कारण ब्यूटिया या पलाश को फली के परिवार में रखा गया है। अंडाशय में दो अंडाणु वाले, वर्तिका सूत्राकार गोल जुड़ी होती है और वर्तिकाग्र आकर्षक होता है।

फलियाँ और बीज

पलाश की फली चमकीली-धूसर, लगभग १५ सेमी लंबी, तीन से पाँच सेमी आकार में, पतली-चपटी परंतु संधिस्थल पर मोटी होती है। छोटी फली पर बहुत से रोएँ होते हैं जो उसकी त्वचा को मखमली बनाते हैं। परिपक्व फलियाँ शिंब की तरह शाखाओं से लटकती हैं। बीज चपटे २५ से ४० मिली. मी. लंबे, १५ से २५ मिं.मिं. चौड़े और डेढ़ दो मि.मि. मोटे, गुर्दे के आकार के चपटे व गोलाकार होते हैं। हैं। इनका बाहरी आवरण लाल-कतथई, चमकदार और खुरदुरा, ऊपर से गोलाकार विभाजित और नीचे से जुड़ा हुआ, दो बड़े पीली आभा वाले पत्तेदार बीजपत्रों से जुड़ा होता है। बीज की नाभिका जो बीज पर आँख की तरह दिखाई दिती है सुस्पष्ट और बीज के निचले सिरे के मध्य में होती है। बीज अधिक नमक वाली मिटटी में अंकुरित हो जाते हैं लेकिन नमक का सीधा छिड़काव इनके अनुकूल नहीं है। इससे पेड़ की पत्तियाँ जल जाती हैं। इनमें गंध बहुत हल्की और स्वाद हल्का तीखा और कड़ुआ होता है।

रसायनिक विवरण-

पलाश के फूल में १.५% इसोबूट्रिन, ०.३७% ब्यूटेइन और ०.०४% ब्यूटिन के अतिरिक्त फ्लेवोनाइड और स्टेरायड पाए जाते हैं। ताजे अध्ययन से पता चला है कि फूल के सूखने पर इसोब्यूट्रिन धीरे ब्यूट्रिन में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन फूलों में कोरोपसिन, ईसोकोरोपसिन, सल्फ्यूरिन (ग्लाइकोसाइड) मोनोस्पर्मोसाइड और ईसोमोनोपर्मोसाइड की संरचना मिलती है। इसकी जड़ों में ग्लूकोज, ग्लीसरीन, ग्लूकोसाइड और सुगंधित यौगिक मिलते हैं। इसकी बीजों में तेल पाया जाता है और फूलों का लाल रंग इनमें पाए जाने वाले चाकोन और औरोन्स के कारण होता है।

औषधीय उपयोग-

आयुर्वेद में पलाश के अनेक गुण बताए गए हैं और इसके पाँचों अंगों – तना जड़ फल फूल और बीज से दवाएँ बनाने की विधियाँ दी गयी हैं। इस पेड़ से गोंद भी मिलता है जिसे कमरकस कहा जाता है। ब्यूटिया गोंद या कमरकस में गैलिक और टैनिन अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है। कमरकस का उपयोग दवाओं में भी होता है और विभिन्न व्यंजन बनाने में भी । इसकी गोंद को बंगाल में किनो नाम से भी जाना जाता है और डायरिया व पेचिश जैसे रोगों की चिकितसा में प्रयोग किया जाता है। बीजों के कुछ प्रकार त्वचा संबंधी बीमारी में लाभप्रद पाए गए हैं। इसके बीजों को नींबू के रस के साथ पीस कर खुजली तथा एक्ज़िमा तथा दाद जैसी परेशानियाँ दूर करने में काम में लिया जाता है। शहद के साथ पेस्ट बना कर अथवा पीस कर पाउडर की तरह सेवन करने से पेट में मौजूद कीड़ों से मुक्ति के लिये इसे उपयोगी पाया गया है। इसके अतिरिक्त त्वचा के छालों तथा सूजन पर इसके पत्तों को लगाने से बहुत आराम मिलता है। इसकी पत्तियाँ रक्त शर्करा(ब्लड शुगर) को कम करती है तथा ग्लुकोसुरिया(पेशाब में ग्लूकोज़ की अत्यधिक मात्रा) को नियंत्रित करती है इसलिये मधुमेह की बीमारी में यह खासा आराम देती हैं। पत्तियों के काढ़े को डोश के रूप में ल्युकोरिया की बीमारी में भी काम में लिया जाता है। गले की ख़राश, जकड़न में पत्तियों को पानी के साथ उबाल कर माउथवाश की तरह काम में लेने से बहुत आराम मिलता है। लेकिन ये सभी प्रयोग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करने चाहिये।

सामाजिक महत्त्व-

पलाश की पत्तियाँ आकार में अच्छी होती हैं इसलिए बहुत सी जगहों पर खाना परोसने के लिये पलाश के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी को इमारती सामान बनाने के काम में लिया जाता है और फूलों से होली के समय पारम्परिक रूप से रंग भी बनाया जाता है। पलास के पेड को पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है और अनेक लोगों का विश्वास है कि पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को पलास वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पश्चिमी बंगाल में इसे वसंत और होली का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल का पलासी नाम इतिहास प्रसिद्ध पलासी के युद्ध के कारण पड़ा है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा में पलाश के फूल अर्पित करने की परंपरा है। केरल में चमटा नाम से भी पुकारा जाता है। चमटा संस्कृत के समिधा शब्द का मलयालम तद्भव रूप है और इसके अनुसार अग्निहोत्र में पलाश की समिधा का प्रयोग होता है। मणिपुर में जब मेइति समाज का कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है और किसी कारण से उसकी मृत देह प्राप्त नहीं होती तब उस व्यक्ति के स्थान पर इस वृक्ष की एक शाखा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।